J -

L’Élorn d’aval en amont

Les 42 kilomètres de l’Élorn sont divisés en trois secteurs de 10 à 16 km de long, chacun présentant un profil différent, le dénominateur commun étant une bonne accessibilité et un entretien qui permettent une pratique de la mouche – noyée, nymphe ou sèche – sur l’essentiel du linéaire et du lancer ultra-léger sur sa totalité.

Une recommandation toutefois sur ce dernier type de pêche et sur laquelle nous insisterons systématiquement : cuillère comme poissons-nageurs doivent être débarrassés de leur hameçons triples au profit d’un hameçon simple dont l’ardillon pourra avoir été écrasé.

D’expérience, les décrochages sont à peine plus nombreux (+20 % environ) et cette précaution évite l’engamage d’un hameçon triple signifiant la mort du poisson ou le spectacle pitoyable d’un hameçon du triple fiché dans la gueule et d’un autre planté dans l’œil. Le nombre de poissons gardés est limité à 3, de plus de 23 cm, pour préserver une souche totalement originaire de la rivière et dont la pérennité se fait par reproduction naturelle.

Au-delà de ces conseils, il est important de souligner que l’Elorn bénéficie d’un atout dont nulle autre rivière ne peut se prévaloir : un débit d’étiage estival soutenu. Le flux est constant grâce au lac du Drennec qui maintient une bonne lame d’eau afin d’approvisionner la station de pompage et de traitement de Pont ar Bled située 33 kilomètres plus bas, à proximité de Landerneau.

Même lors des sécheresses les plus sévères, la rivière offre toujours un débit correct et présentera, entre autres avantages, un profil favorable à la pêche.

Le parcours aval : de Landerneau à Landivisiau

D’accès très facile car bordé par la route départementale 712 qui relie ces deux cités, le parcours aval mesure 16 kilomètres.

L’Élorn, au regard des standards bretons, fait figure de « grande rivière » avec une largeur qui oscille entre 10 et 20 m.

Un premier segment de quelques centaines de mètres débute à l’amont de Landerneau jusqu’à la réserve de pêche située à l’aval de la trappe de Kerhamon. C’est un parcours bordé du parc d’agrément et de promenade aménagé par notre association à destination de la population locale. Il comporte plusieurs pools plus profonds aux seuils desquels la ripisylve a été conservée, garantissant des postes occupés par des poissons de belle taille – de 30 à 45 cm – mais très méfiants.

À cette population sédentaire se joint un contingent de grandes aloses en mai-juin (entre 100 et 400 poissons selon les années) puis, dès le début juillet, quelques truites de mer avec un effectif croissant depuis quelques années.

Quant au saumon, c’était jusqu’à ces dernières années un des parcours les plus réguliers. Cette espèce approche d’un seuil critique justifiant l’arrêt de sa pêche en 2025.

L’amont de la trappe de Kerhamon, jusqu’à la station de production d’eau potable de Pont ar Bled, présente un profil différent. Plus calme, plus profond et plus arboré. Son accès est plus difficile et seul l’ultra-léger ou une pêche à la mouche du coup du soir patiente, adroite et discrète permettra d’en exploiter le potentiel, notamment la population de belles truites qui y a trouvé refuge et qui demeure peu sollicitée.

Puis viennent la douzaine de kilomètres de parcours facilement accessibles et praticables car bien entretenues jusqu’à Landivisiau alternant quelques courts radiers, des chaos rocheux, des courants profonds émaillés de pools à saumons qui sont autant de postes à truites de taille respectable.

Ce parcours traverse le bourg de la Roche-Maurice et le pêcheur s’arrêtera pour contempler les ruines du château du XIe siècle, perché sur un éperon rocheux, succédant à un oppidum. Plus de 20 siècles d’Histoire baliseront cette partie du parcours. Il est à souligner que la traversée du bas bourg de La Roche Maurice n’est praticable qu’en waders, la rivière longeant des jardins sur ses deux rives sur un bon kilomètre. L’accès aux propriétés est privatif.

L’ensemble du linéaire abrite une population de truites dense. Le recrutement par classe d’âge, comme au demeurant sur l’ensemble du domaine de pêche, atteste d’un milieu en relative bonne santé. Sur 20 truites prises et en évitant les zones les moins profondes où s’ébattent les plus petits sujets, on peut considérer que 4 à 6 auront une taille inférieure aux 23 cm réglementaires, un autre contingent équivalent d’une taille comprise entre 23 et 30 cm, 3 à 5 dépasseront les 30 cm, 2 à 4 dépassant les 35-36 cm pour 350 à 380 g.

Bien sûr certains soirs ou certaines journées de mai-juin (avec une prédilection pour la période du 15 mai au 1er juillet) verront l’ensemble de l’effectif en poste et la densité des classes d’âge supérieures être plus volontiers représentées.

Ce tronçon aval de l’Élorn comporte une spécificité qui réjouira tous les pêcheurs au fouet : le parcours mouche du Quinquis. Situé à cinq kilomètres à l’aval de Landivisiau il permet sur plus d’un kilomètre de lancer son artificelle, noyée, nymphe ou sèche sur une excellente variété de postes entretenus et aménagés pour favoriser une bonne populatiion de truites fario.

Ce parcours tranche par deux de ses caractéristiques : des poissons plus gros à la fois en raison de la configuration des postes (profonds, berges creuses, souches protectrices) et au fait que l’essentiel des usagers pratique la graciation (le no-kill).

Au-delà de cette spécificité biologique, le parcours mouche du Quinquis est également un lieu où les moucheurs sédentaires ou visiteurs aiment à se retrouver. Il fait partie des rares endroits où il est possible de deviser quelques minutes ou même plus avec un autre membre de la confrérie des moucheurs. Un lieu de socialisation et d’échange qui n’est pas sa moindre qualité. Pour ce premier parcours de l’Elorn on recommandera une canne à action rapide de 8.6 pieds. Comme sur la plupart des rivières bretonnes, il n’est pas besoin de lancer loin. En revanche, pouvoir glisser une mouche en lancer tendu pour atteindre un dessous de couvert végétal ou un courant léchant la berge est un gage de succès qu’une canne plus longue aurait un peu de mal à atteindre.

Le parcours moyen : entre Landivisiau et Sizun

Le parcours situé entre Landivisiau et Sizun est légèrement plus court : il mesure dix kilomètres. Il est aussi plus boisé. Le travail d’entretien, moins régulier que sur le cours inférieur, permet qu’environ 50 % des postes sont accessibles à la mouche, 90 % à l’ultra-léger.

On y recommandera une canne de 8 pieds à action rapide pour la mouche. C’est un bon compromis permettant d’aborder à la fois les zones découvertes et celles où la végétation rivulaire est maintenue à hauteur raisonnable.

Si le visiteur considérait que le cours inférieur abritait déjà une population de truites en excellente santé, on se plaît à se demander quel sera son verdict après avoir expérimenté le cours moyen.

Le cours moyen de l’Élorn présente tous les profils les plus favorables au maintien d’une population dense de salmonidés.

Le long de la Route Départementale 30, ce n’est qu’une succession de coudes profonds bordés de chênes, hêtres, aulnes, saules, sureaux ou noisetiers, d’accélérations de courant buttant sur des petits rochers et créant des fosses de 40 à 50 cm de profondeur, de petites lignes droites dévalant sur des fonds de galets couverts de mousse et abritant une grande variété de plécoptères, trichoptères et éphéméroptères. A cela il faut ajouter la cohorte des insectes fréquentant les fleurs de sureau et de plantes de prairies humides et autres massifs de ronces jouxtant la rivière.

Ce parcours est accessible sur l’ensemble de son linéaire à l’exception de quelques centaines de mètres aux alentours des ruines de Boscornou. Il s’agit là d’un parcours volontairement laissé sans entretien régulier et interdit de pêche, pourvu d’un profil très favorable qui sert de réserve de quiétude et de grossissement pour les saumons et les truites qui, tôt ou tard, quitteront cet endroit pour en explorer d’autres.

À l’approche de Sizun et de la route départementale 764 qui la borde, l’Élorn se découvre ponctuellement et la végétation rivulaire se fait moins dense. La pêche est souvent correcte, cela jusqu’au bourg de Sizun et la Maison de la Rivière du moulin de Vergraon. Les tailles des truites sont légèrement inférieures à celles rencontrées plus en aval. Dans les meilleures conditions, sur 20 poissons, on peut considérer que cinq à sept auront une taille inférieure aux 23 cm réglementaires, la moitié comprise entre 23 et 30 cm, une à trois dépasseront les 30 cm.

Le cours supérieur : entre Sizun et Le Lac du Drennec

C’est sûrement le parcours le plus technique de l’Élorn. Il mesure dix kilomètres également. C’est aussi le plus isolé puisque pour l’arpenter il n’y a que quatre accès : les abords de Sizun, les chemins vicinaux qui mènent à Kerambloc’h et à la pisciculture du Launay ou le chemin qui mène aux installations scientifiques au pied du barrage du Drennec.

C’est le parcours le plus technique, le plus isolé, mais également celui qui régalera les naturalistes de tout poil. Forte présence de la loutre facilement détectable sur ce segment de la rivière, renard, chevreuil, milieux humides, champs semi-humides couverts de graminées, chemins creux bordés de mousses et de fougères, arbres centenaires, taillis à bécasse… et une rivière riche en truites, parfois capricieuses parfois aussi généreuses de leurs coups de gueule.

Au mois de mai les abords en sous-bois sont tapissés de jacinthes des bois, la rivière coule dans une vallée encaissée faite de boisements anciens, de taillis, de prairies. Elle est essentiellement approvisionnée par le lac du Drennec.

Cette remarque est loin d’être anodine. Par temps sec, le débit d’étiage est toujours soutenu et le niveau d’eau varie peu. Mais c’est surtout par coup de pluie un peu sérieux que s’exprime les atouts de ce parcours. En effet, alors que toutes les autres rivières d’alentour charrient des eaux turbides en raison de la déstructuration des mailles bocagères, le lac du Drennec joue un rôle de percolation et restitue une eau claire (sauf en période stratification du lac, où l’eau peut prendre temporairement une coloration tirant sur le brun rougeâtre due à l’oxyde de fer). Quant au bassin versant, largement boisé et couvert ou bordé de prairies naturelles et de surfaces en herbe, il ne relâche que très peu d’alluvions fines. Le niveau des eaux peut monter, mais, dans le pire des cas, elles ne seront pas troubles, simplement piquées et favorables à une activité soutenue du poisson.

Le parcours amont se prête au lancer ultra-léger avec cuillère ou poisson-nageur munis d’un hameçon simple sans ardillon.

Pour ce qui est de la pêche à la mouche, extrêmement efficace en nymphe ou en sèche dès le mois d’avril, c’est véritablement un parcours initiatique qui ne pourra être abordé qu’avec une canne de 6.6 à 7 pieds, un bas de ligne court et un coup de poignet sec et précis. Les plus longs lancers se situent dans la zone des 10 mètres, le plus souvent dans celle des 6-8 mètres.

La population de truites diffère quelque peu si l’on se situe en amont ou en aval de la pisciculture de Launay. A l’aval de la pisciculture de Launay, on peut considérer que sur une vingtaine de poissons cinq à sept auront une taille inférieure aux 23 cm règlementaires, sept à douze une taille comprise entre 23 et 30 cm, un à trois dépasseront les 30 cm, avec parfois de vieilles roublardes de 34 cm et plus. Les faire mordre est une belle performance, les brider et les mettre au sec avant de les relâcher un fait d’armes.

En amont la taille moyenne de l’effectif se tasse, même si les eaux froides et oxygénées font de ces truites des bombes au bout de la ligne. Sur vingt poissons, huit à douze auront une taille inférieure aux 23 cm réglementaires, quatre à six entre 23 et 30 cm, un à deux dépasseront les 30 cm ; les poissons de taille supérieure étant l’exception.

La haute vallée de l’Élorn

La haute vallée de l’Élorn, bassin naturel d’alimentation du lac du Drennec, couvre une surface de 2 400 hectares, englobant son affluent le Mougau.

L’Élorn prend ses sources à 300 mètres d’altitude dans une vaste tourbière au pied du Tuchenn Gador, deuxième point culminant des Monts D’Arrée ( 385 mètres). Sur le versant nord de la vallée, en rive droite, les affleurements rocheux émergent sur la ligne de crêtes. La rivière après un parcours rectiligne d’environ 3 kilomètres se fraye un passage dans les landes tourbeuses rappelant les paysages d’Irlande, puis bifurque brutalement en s’engageant dans une vallée encaissée, au lieudit Kerfornédic, dévalant parmi les blocs rocheux jusqu’au lac. Ici, le paysage très accidenté est constitué d’une mosaïque de taillis pentus, de saulaies imbriquées dans le maillage d’un bocage serré.

Des sources au lac, sur un parcours de 5 km, le dénivelé est de l’ordre de 150 mètres. La rivière s’apparente à un torrent de moyenne montagne

Si les paysages sont majestueux et variés, la pêche sur cette partie amont de l’Elorn présente peu d’intérêt. En effet, la fario abonde, mais il s’agit essentiellement de truitelles, dont les plus gros sujets dépassent rarement les 20 cm. Le PH extrêmement acide (5 à 5,5) et le profil torrentueux expliquent cette lente croissance. Un certain pourcentage de ces truitelles, après une ou deux années, rejoindra le lac où elles achèveront leur croissance pour constituer la fameuse « souche autochtone truite de lac ». Après un ou deux années dans le lac nourricier, les géniteurs pouvant atteindre 60 cm, voire plus, reviendront dans leur berceau d’origine en novembre ou décembre pour y déposer leurs œufs, dans les frayères de l’Élorn ou dans son affluent le Mougau (voir ci-après).

Le Haut Élorn est donc une véritable nurserie qu’il convient de préserver. Nous n’y recommandons donc pas la pêche, d’autant que la progression dans cette vallée relève d’un véritable parcours du combattant entre les massifs de saules et de bouleaux, les sols moussus et spongieux. Plus à l’amont vers les sources, dans la zone de landes tourbeuses, l’approche de la rivière est tout simplement impossible parmi les touradons et les molinies où l’on s’enfonce à chaque pas jusqu’aux genoux.

Pour la découverte des lieux on privilégiera donc la randonnée pédestre en empruntant le réseau de sentiers mis en place par Le Parc Naturel Régional d’Armorique. Il permet d’accéder aux somptueux paysages du plus grand ensemble de landes atlantiques de France (10.730 hectares) ; nous sommes là sur la ligne de rupture de pente entre le bassin de l’Elorn et celui de l’Aulne, le plus important fleuve côtier du Finistère. Tous deux se jettent dans la rade de Brest.

Ici s’entremêlent bocage, prairies, landes, taillis, marais et quelques parcelles cultivées. Un territoire d’exception classé en site Natura 2000, d’une grande richesse floristique et faunistique. C’est un haut lieu pour les amateurs de chasse à la bécasse en période hivernale. Chevreuils et sangliers y sont très présents et depuis peu le cerf a fait souche. Depuis trois ans le loup défraye régulièrement la chronique.

Le Mougau, premier affluent de l’Élorn, rejoint le lac sur sa rive droite après un parcours de plus de 4 km. Les sources se situent à 218 m d’altitude, dans une tourbière que l’on peut découvrir à proximité d’une splendide allée couverte en cheminant sur des pilotis qui composent le sentier d’interprétation mis en place par le Conseil Départemental du Finistère. Le ruisseau poursuit sa course en traversant un paysage de bocage et de prairies.

La truite abonde dans ce ruisseau. De taille supérieure à celle de l’Elorn, on peut y capturer des sujets de 23 cm parfois plus, mais ici également les truitelles constituent l’essentiel de la population dont une partie dévalera dans le lac. Les frayères de ce ruisseau sont plus productives que celles de L’Élorn, comme nous avons pu le constater à la suite des inventaires par pêche électrique. Sur ce tributaire une trappe de comptage fonctionne en période de reproduction (novembre et décembre), elle permet de suivre l’évolution annuelle des géniteurs issus du lac.

Les affluents de l’Élorn

Si le cours principal de l’Elorn recèle des possibilités très importantes, il en va de même pour plusieurs de ses affluents.

Autant le dire, si la pêche des affluents ne récompense le pêcheur que très exceptionnellement de poissons de plus de 30 cm, si l’essentiel de l’effectif se situe dans la fourchette 16 – 28 cm (la taille légale étant, rappelons-le, de 23 cm et trois le nombre de poissons gardés), la pratique dans les affluents est extrêmement satisfaisante et jamais monotone.

À la mouche, sèche ou nymphe, c’est un jeu d’adresse qui ne permet sans doute pas d’exploiter la totalité cours d’eau. Mais là où les trouées dans la végétation rendent les choses faisables, on peut alors espérer un doublé, sans avoir eu à faire un seul pas.

C’est sans doute en pêchant au lancer ultra-léger vers l’amont que ces petites rivières avouent tout leur potentiel. Il est alors possible d’exploiter toute leur complexité : méandres plus profonds aux eaux moins rapides, souches que l’on viendra raser, petites fosses à l’aval d’un obstacle ou d’un étranglement de courant et qui sont systématiquement occupés.

Pour ce type de pratique il faut oublier le matériel d’usage dans la grande rivière et limiter sérieusement la taille de ses cannes. Comme il devrait être systématiquement d’usage, cuillères comme poissons-nageurs devraient être débarrassés de leurs hameçons triples au profit d’un hameçon simple.

Pour la mouche on recommandera une canne de 7 pieds, voire 6.6, pour soie de 3-4 AFTM en WF ou même un triangle taper (TT). Le choix d’un moulinet automatique pour cette pêche tendue et rapide se justifie pleinement. Le bas de ligne sera lui aussi court, aux dimensions de la canne, se terminant par une pointe en 16/100e car les accrochages dans les branches seront nombreux et useront la queue de rat. Les mouches correspondront à la grande variété d’insectes présents dans ces vallées où prairies naturelles succèdent aux espaces plus boisés ou encore aux friches humides. Diptères, hyménoptères, trichoptères, plécoptères, éphémères, scarabées, chenilles, sauterelles, fourmis… Si les densités d’insectes ont été très fortement mises à mal par l’agrochimie, la déstructuration des sols et des trames bocagères, la variété des espèces conserve encore une bonne dispersion. De fait on sera bien inspiré d’être équipé d’un mouche d’ensemble à tonalité roux-brun ou grisée de type Paysanne, Adam’s, ou French Tricolore ou, si on pêche en nymphe, de la Pheasant Tail casquée ou encore du magique Killer Bug de Franck Sawyer, excellent depuis plus d’un siècle.

Pour la pratique de l’ultra-léger les recommandations pourront être équivalentes : idéalement une canne de 6 à 7 pieds, une cuillère de type MEPPS 2 ou Blue Fox 1 ou encore un poisson nageur de type Humpback Minnow pour éviter les trop petits poissons, le tout monté sur un 14 ou un 16/100è.

Il parait important d’insister sur le fait que ces affluents sont aussi les véritables coffres-forts de l’Elorn : des ruisseaux pépinières de grande valeur. En conséquence il est vivement recommandé de remplacer les hameçons triples par un hameçon simple à la fois sur la cuillère mais aussi sur le poisson nageur. La relâche est infiniment plus facile et rapide, il n’y a pratiquement aucune blessure… et objectivement la perte de par décrochage d’environ 20 % supérieure est largement compensée par une remise en excellente condition de quasiment 100 % de l’effectif.

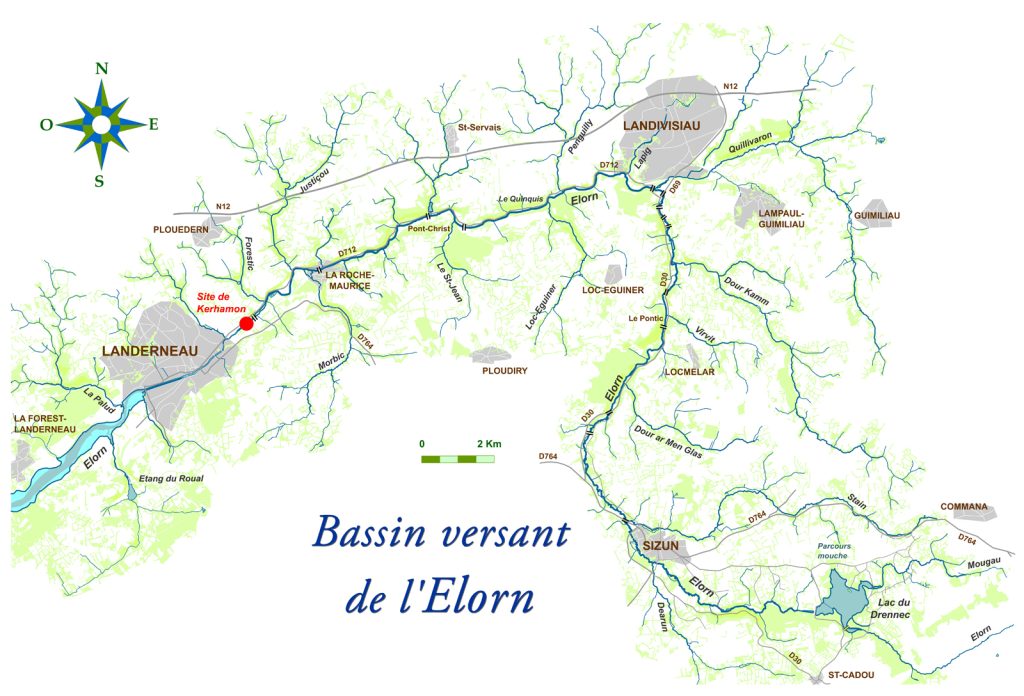

L’Elorn reçoit 16 affluents irriguant chacun un bassin versant d’une taille supérieure à 6 km² : le Quillivaron (35 km²), la Dour Kam (20 km²), le Penguilly, le Stain, le Dearun, le Morbic, le Justiçou (entre 18 et 14 km²) enfin le Forestic avec 7 km².

Les deux derniers offrent des parcours de cinq kilomètres en continu dont la prospection n’excède pas une heure de pêche. Le Penguilly aurait pu être un bon candidat, mais le passage sous la voie express casse le parcours. Les autres sont pêchables en début de saison, mais n’offrent pas de parcours homogènes ; ils sont peuplés de truitelles et sont vite recouverts d’une végétation exubérante dès le mois de mai.

Le Quillivaron

La confluence du Quillivaron avec l’Elorn se situe à Landivisiau. Ce gros ruisseau, principal affluent de l’Elorn, prend sa source 10 kilomètres plus vers le sud-est, sur les tout premiers contreforts des monts de l’Arrée. Sa densité de truites est telle qu’on peut le considérer comme le meilleur coffre-fort biologique de l’Elorn.

Au mieux de sa forme, jusqu’à la mi-juin, il est praticable sur six kilomètres environ depuis Landivisiau jusqu’au pont de la départementale 111 qui relie Lampaul Guimiliau à Loc-Eguiner – Saint-Thégonnec. Plus tard en saison, la végétation luxuriante de ses berges rend l’exercice plus difficile, au moins dans la partie la plus amont. Le débit baisse sensiblement et seules les truitelles dont le cours supérieur est très largement pourvu, se laissent prendre. Autant les laisser en paix, ce sont elles qui dévaleront dans le cours principal de l’Elorn. En revanche une onde pluvieuse estivale remettra l’ensemble de l’effectif à table, les plus gros sujets sortiront de leurs caches et cet affluent se montrera alors sous son meilleur jour.

Le meilleur point de chute pour pêcher le Quillivaron est le lieudit Traon Louarn (le val du renard) situé à mi-parcours. On trouvera le chemin qui y mène en empruntant la route qui relie Landivisiau à Lampaul-Guimiliau. Un chemin rural sur la gauche en face de la zone industrielle longe ensuite en partie la voie ferrée jusqu’au hameau de Traon Louarn. Deux options se présentent alors :

- On peut choisir les 500 mètres aval, serpentant parfois dans le bois de Coat Meur. La pente y est modérée, le ruisseau parfois un peu encaissé. Dans sa partie aval, en vue de Landivisiau, il s’étrangle entre des souches de saule, bifurque plusieurs fois dans des coudes profonds.

- L’autre option consiste à remonter sur les 3 km amont jusqu’à la départementale 111, la pente y est plus forte, le ruisseau plus courant mais la végétation également plus dense.

Le Quillivaron rassemble alors tous les profils possibles. Radiers peu productifs en poissons de taille correcte, mais substrats parfaits pour la ponte des salmonidés sédentaires ou migrateurs, seuils couplés à de petites fosses toujours très productives, parties plus calmes et plus profondes qui recèlent quelques spécimens intéressants…

La Dour Kamm

La langue bretonne a parfois des expressions magnifiques pour décrire les lieux. C’est le cas pour la Dour Kamm, littéralement eau ou rivière tordue, qui décrit parfaitement la physionomie de cet excellent affluent marqué par ses méandres.

Son cours exploitable est d’une longueur sensiblement identique à celui du Quillivaron. Il se jette dans l’Élorn entre Landivisiau et le Pontic (Départementale 30).

Comme le Quillivaron, la Dour Kamm bénéficie de conditions géophysiques favorables : sa pente constante est assez forte permettant une bonne oxygénation de l’eau, un approvisionnement correct en période d’étiage grâce à de nombreuses sources souvent ferrugineuses, une bonne couverture arborée et des prairies naturelles évitant la malédiction de la culture du maïs.

La densité de truites est bonne, mais elles sont généralement de petite taille. C’est le ruisseau- pépinière par excellence.

Pour pêcher le Dour Kamm la meilleure option est, en partant de la D30, de remonter vers Locmelar, puis, avant l’entrée dans le bourg, de tourner à gauche vers Lampaul-Guimiliau. Moins de 3 km plus loin, la route enjambe le ruisseau.

Le parcours aval mesure 300 m environ jusqu’à une futaie de peupliers qui a mal résisté à la tempête Ciaran de novembre 2023.

Le parcours amont est bien plus long, plus diversifié mais tout aussi productif avec parfois des profonds insoupçonnables pour un ruisseau de cette taille. Il se termine par une route communale qui relie deux lieux-dits, Bronnennou et Kerlan.

C’est un parcours typique à exploiter à l’ultra-léger qui présente tous les cas de figure possibles : souches, profonds, dessous de berge, méandres creux et cascades avec fosse d’appel.

À partir du chemin communal Bronnennou – Kerlan, le Dour Kamm offre un troisième parcours essentiellement praticable jusqu’à la fin mai. Ensuite les débits faiblissent et un végétal exubérant rend tout lancer difficile.

Il s’agira plus d’une découverte d’un très joli fond de vallée avec bon nombre de boisements et de prairies naturelles.