J -

Le saumon de l’Élorn (Salmo salar)

Après leur long périple dans l’Atlantique-Nord, chaque année, deux cohortes de saumons adultes remontent l’Élorn :

- des poissons d’1 hiver de mer (1HM) les castillons, gwenigs en Breton, grisle, Outre-Manche. Ils arrivent dans l’Élorn majoritairement en été et mesurent de 50 à 65-67 cm pour un poids d’1,5 à 3 kg ;

- des poissons de 2 hivers de mer (PHM) de 67 à de 80 cm et plus pesant de 3 kg à 7 kg. Ce sont les saumons de printemps et leurs arrivées s’effectuent de mars à mai-juin.

Partout en Europe, les saumons de 3 hivers de mer sont de plus en plus rares. Ces grands saumons remontent généralement sur des cours d’eau puissants ; en France dans les Gaves, jadis sur l’axe Loire-Allier, en Norvège, en Écosse ou encore dans la Wye au Pays de Galles.

Depuis cinq décennies sur l’Élorn, comme partout en Bretagne et dans la plupart des rivières européennes et nord-américaines, on observe une forte diminution des saumons de printemps ainsi qu’une modification des rythmes de remontée :

- dans l’Élorn, dans les années 1960-1970, l’essentiel du stock était composé de saumons de printemps. Leur migration se concentrait sur une courte période, de la mi- février au début avril. Nous estimions cette population dans une fourchette de 500 à 1 000 poissons. Ces effectifs, aujourd’hui de 50 à 100 poissons, ont fondu à partir de 1973, trois ans après l’apparition de la nécrose dermale ulcérative (UDN) ;

- à l’inverse, les effectifs des petits saumons d’1 hiver de mer, les castillons, sont restés stables et relativement robustes jusqu’en 2020, la population fluctuant dans une fourchette de 500 à 1000 individus. Durant les années 1980, les castillons migraient de mi-juin à mi-juillet, progressivement leur montaison s’est décalée et les retardataires peuvent maintenant se présenter jusqu’en décembre.

La brutale et catastrophique évolution de la population de saumons depuis 2020 – dans l’Élorn, nous sommes passés d’une population moyenne annuelle de plus de 700 poissons à moins de 300 ! – pourrait rapidement se traduire par un arrêt pur et simple de la plus belle des pêches pratiquées en eau douce. Raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas maintenir le chapitre consacré à la pêche au saumon sur l’Élorn.

Tous les défenseurs de ce poisson emblématique, qui pour certains d’entre eux ont consacré leur vie entière à la gestion et la protection de l’espèce, croisent les doigts en espérant que la situation s’améliore afin qu’à l’avenir, leurs enfants et petits enfants puissent encore contempler les saumons dans notre belle rivière. Ils espèrent que les photos jointes ne seront pas à ranger au triste magasin des souvenirs.

[Vu l’importance de l’enjeu saumon atlantique, nous publions ci-après un article signé du président de

l’AAPPMA, Jean-Yves Kermarrec, qui fait le point sur le sujet à partir de l’exemple de l’Élorn, une rivière où l’on dispose de données chiffrées depuis plusieurs décennies qui permettent de mieux comprendre l’évolution de la situation de l’espèce. L’article fait le point sur les différents travaux réalisés sur les sujets qui ont mobilité de nombreux partenaires qui travaillent sur le saumon en Bretagne.

Pour toute personne désireuse de compléter ses connaissances sur le saumon atlantique, nous recommandons la consultation du site BRETAGNE GRANDS MIGRATEURS.]

Évolution des populations de saumons des années 1950 à nos jours

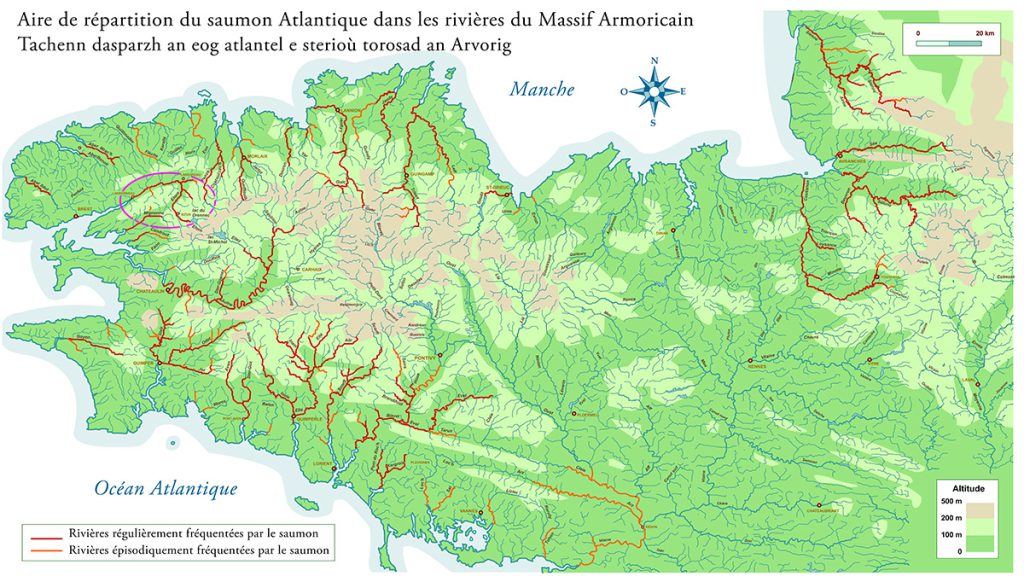

La Basse-Bretagne, territoire situé à l’ouest d’une ligne St-Brieuc-Vannes, concentre le plus grand nombre de fleuves côtiers à saumons de France. On dénombre environ une trentaine de cours d’eau dont la population annuelle moyenne était encore estimée jusqu’en 2022 à 9.500 poissons, dont plus de 3.000 saumons de printemps (PHM). Une situation privilégiée, sans équivalent à l’échelle de l’hexagone (53 % du stock national) à laquelle il convient d’additionner les rivières de l’Avranchin : Sée, Sélune, Sienne dont les populations étaient estimées à 4.333 poissons (24 % du stock national).

Le dense réseau des modestes rivières du Massif Armoricain (Basse-Bretagne et Basse-Normandie) constitue donc, à l’échelle nationale, le patrimoine salmonicole le plus riche (PHM 1HM confondus). (pour plus de renseignements voir site Bretagne Grands Migrateurs), les Gaves Pyrénéens abritant la plus importante population de poissons de plusieurs hivers de mer.

Focus sur L’Élorn

L’Élorn se situe dans le top 10 de cet ensemble de fleuves côtiers Armoricains, c’est par ailleurs une des rares rivières qui, depuis les années 1950, dispose de chiffres relativement précis et anciens sur l’évolution de sa population de saumons ainsi que celle des captures à la ligne, grâce :

- à l’association le « Chupen » créée dans les années 1950 pour favoriser les déclarations de captures. A l’origine, le siège était situé dans un bistrot du bas bourg de la Roche-Maurice. Les heureux pêcheurs venaient y enregistrer leurs prises… dans la plus grande convivialité ;

- à un programme scientifique mis en place en 1977 dans le cadre d’un partenariat réunissant le CNEXO-COB (aujourd’hui IFREMER) l’AAPPMA et l’APPSB (aujourd’hui Eau et Rivières de Bretagne) ;

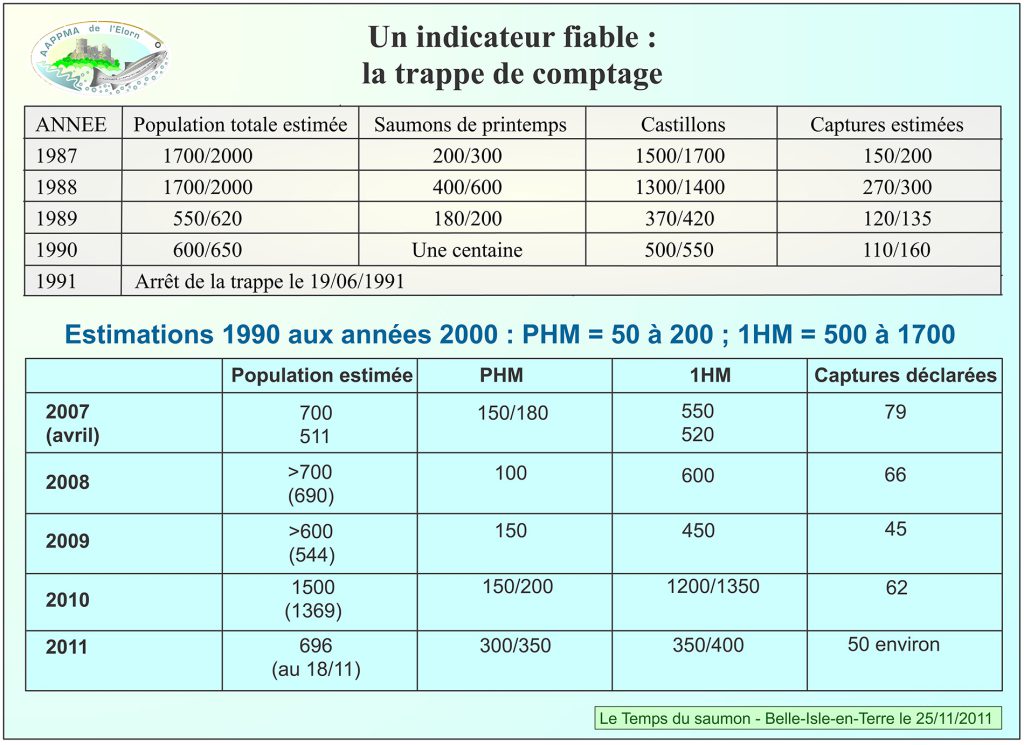

- à la mise en place d’une station de comptage en 1987 à Kerhamon ;

- aux opérations de comptage de frayères et de suivis d’abondance des juvéniles (1996).

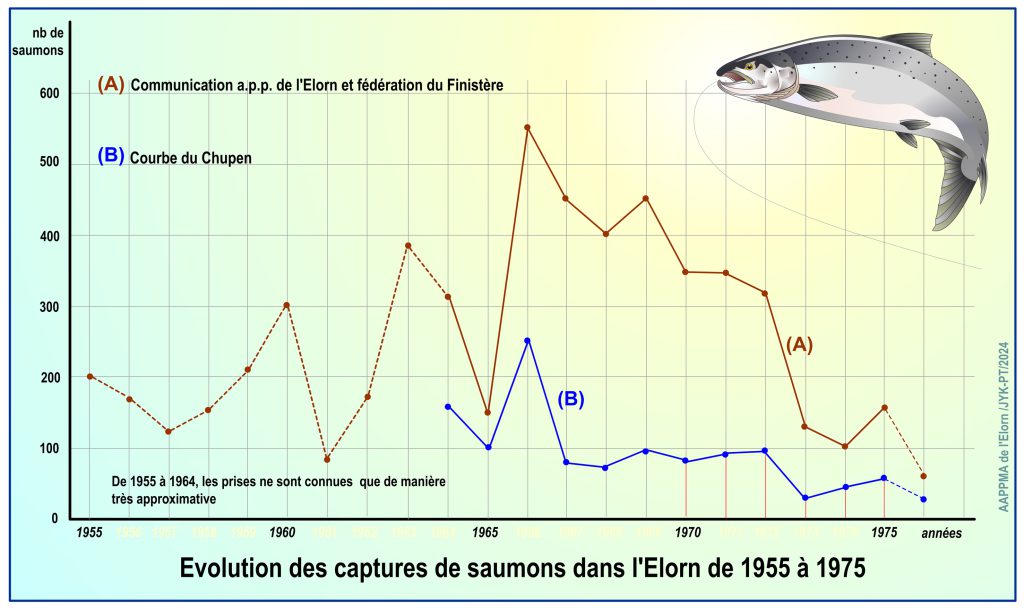

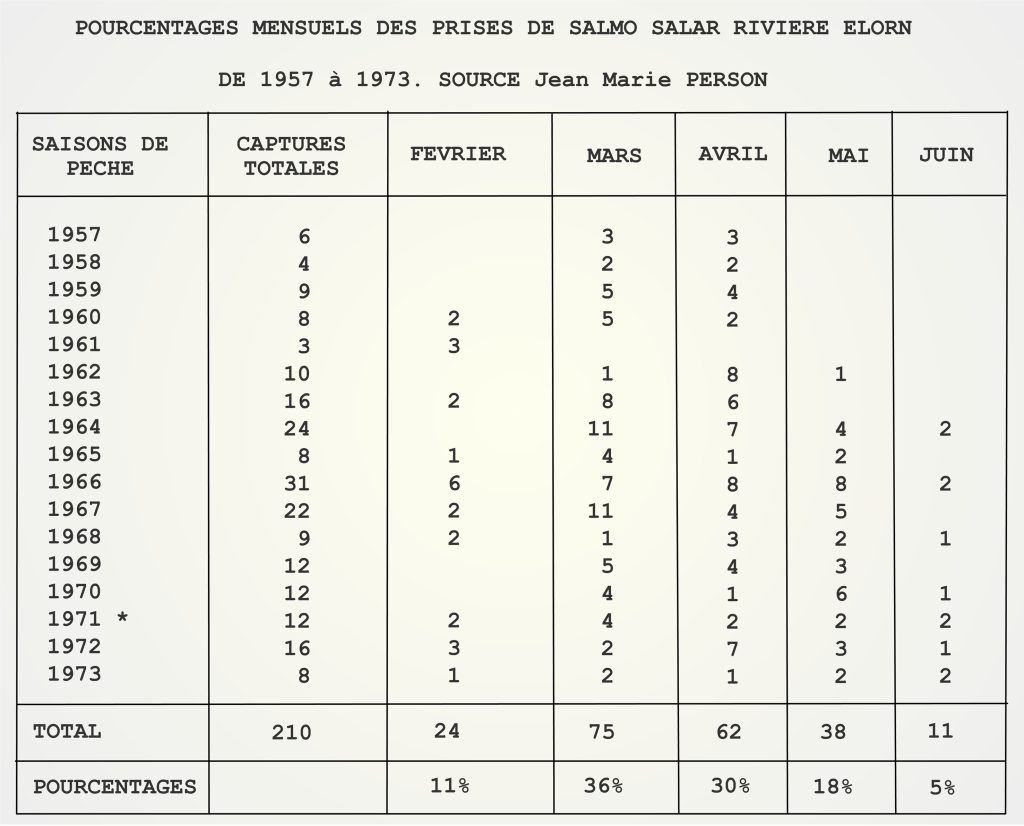

De la décennie 1960 jusqu’en 1972 ou… l’âge d’or ?

De 1966 jusqu’en 1972, 300 à 400 saumons de printemps (ou saumons à plusieurs hivers en mer PHM) étaient capturés annuellement, essentiellement sur la période fin février mi-avril. À noter que dans les années 1950, il se capturait nettement moins de saumons. Une appréciation à nuancer cependant du fait que le décompte des captures était alors approximatif. En outre le braconnage sévissait dans les turbines des minoteries qui jalonnaient le cours de la rivière (ces poissons braconnés n’étaient évidemment pas dénombrés).

1970 : Apparition de l’udn (Nécrose Dermale Ulcérative)

En 1970 apparaissent les premières mortalités affectant un important pourcentage de la population de saumons de printemps (PHM). Certaines années durant cette décennie, la mortalité estimée atteint plus du tiers du stock. Les poissons meurent rapidement, généralement quelques jours après leur entrée en eau douce. Couverts de mycoses ils dévalent misérablement.

Ci-contre : Saumon malade

1973 : Chute brutale des captures

Cette chute est la conséquence des mortalités observées à partir de 1970, entraînant une forte diminution des géniteurs sur les frayères. Une chute d’autant plus forte que les mesures de protection n’ont été mises en œuvre qu’en 1977.

De 1973 à 1977 la pression de pêche s’est donc maintenue sur un stock très amoindri de poissons sains, rescapés de l’épidémie. La population de PHM a donc subi la double peine : effet de la maladie et effet des captures.

Dès 1973, les montaisons en baisse vont en toute logique se traduire par un forte diminution du nombre des captures. Celles-ci sont divisées par 3, soit environ 100 poissons/an.

À partir de 1977, les mesures fortes de protection mises en place par l’AAPPMA (notamment un tiers de la rivière interdite à la pêche du saumon, parcours mouche, pêche interdite les mardi, jeudi et vendredi, aménagements et/ou arasements des obstacles, etc.) ont permis de limiter les dégâts et de mieux protéger l’espèce en limitant le prélèvement par les pêcheurs. On peut estimer que plusieurs dizaines de géniteurs ont ainsi été épargnés.

Des travaux scientifiques (voir chapitre Renosaum) ont en effet démontré que la situation du saumon dans l’Élorn comme dans le Léguer était une des plus favorables, car en quasi-adéquation avec la définition du principe de conservation (LC Limites de Conservation).

De 1973 à 1999 : des captures en dents de scie

Début 1980 à 1999 (et jusqu’à nos jours) le niveau de captures PHM ne se rétablira jamais au niveau de la décennie 1960-1970, même si l’on observe quelques rebonds annuels parfois notables comme en 1980, 1987, 1996. Des embellies passagères mais non durables confirmées par les comptages des migrations depuis de la station de Kerhamon installée et opérationnelle en 1987.

1996 : Mise en place des tac (Totaux Autorisés de Captures)

Dès 1996 le principe des quotas est mis en place par le Conseil Supérieur de la Pêche. Les TAC attribués à l’Élorn vont évoluer de 28 à 50 poissons jusqu’en 2022 pour les PHM et de 208 à plus de 400 pour les 1HM ! Le TAC PHM a permis de limiter leur prélèvement lors des « bonnes années », voir chapitre ci-après.

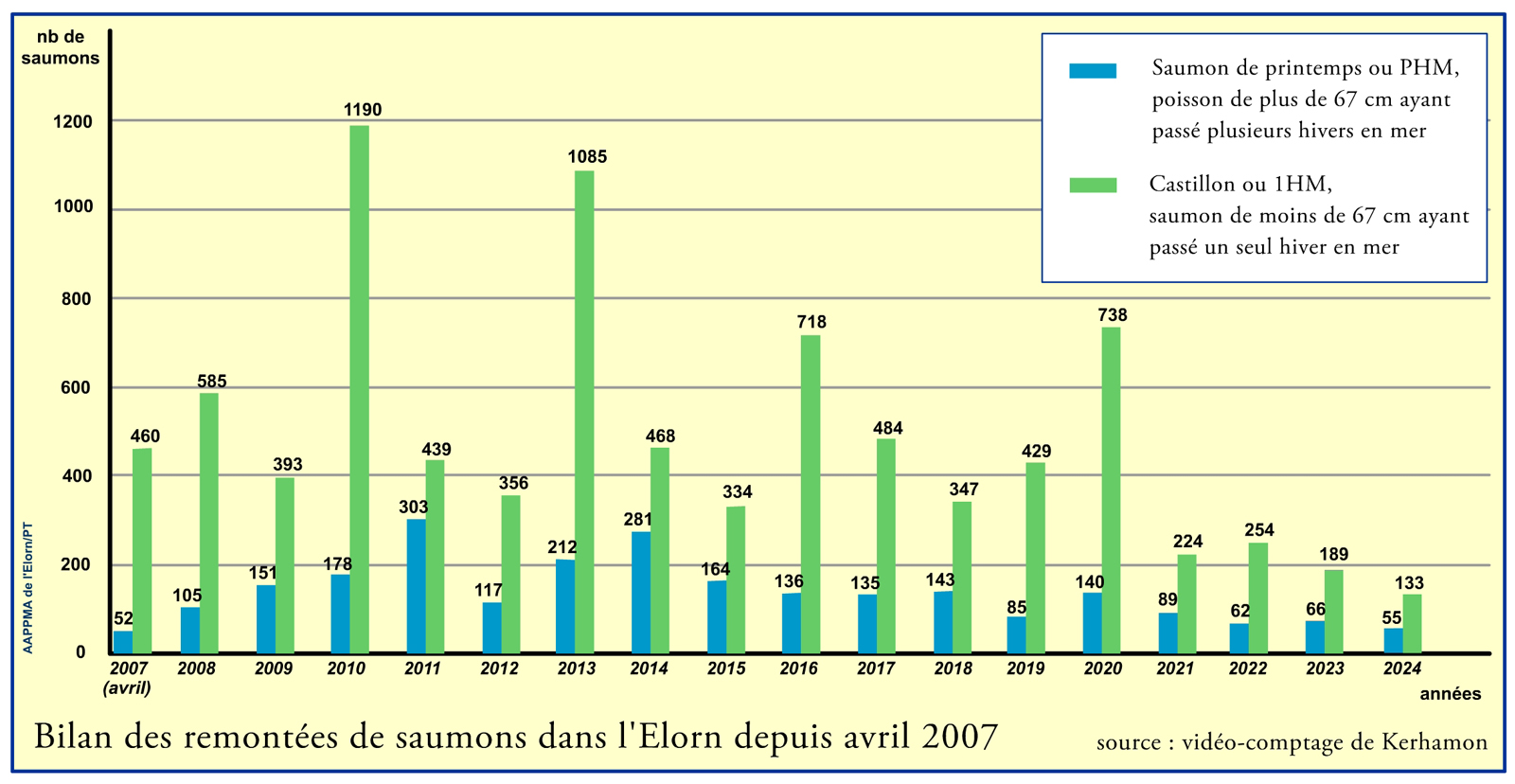

De 2007 à 2020 : Baisse de plus en plus marquée des captures

Durant ces 13 années, le nombre total estimé de captures a évolué dans une fourchette de 50 à environ 100 poissons (PHM, 1HM confondus) pour une population variant de 450 à 1.300 saumons. La probabilité de capturer un saumon de printemps est très nettement supérieure (50 % voir plus) à celle du castillon (environ 10 à 15 % selon les années). A noter cependant que le TAC PHM, mis en place en 1996, a permis de limiter le prélèvement les années de bonnes remontées du fait d’une fermeture de la pêche anticipée (avant le 15 juin).

À titre d’exemple, 2011 fut la dernière bonne année pour les PHM (300 à 350 individus estimés – voir comptage station de Kerhamon). Le quota (50) ne fut certes pas respecté (70 captures estimées), mais la fermeture anticipée a néanmoins permis de préserver un nombre assez important de géniteurs pour la reproduction.

2020 : Année atypique

Suite au confinement lié à la Covid, la saison de pêche a été fortement limitée, voire occultée (ouverture le 11 mai). Le faible nombre de captures déclarées n’est donc pas significatif alors même que cette saison reste la dernière bonne année de migration avec 887 poissons enregistrés au vidéo-comptage, parmi lesquels 140 PHM, dont un faible nombre a été capturé ce qui n’a, hélas !, eu aucun effet positif en terme de retour en 2024 (quid en 2025 ?)

2021 : Nouveau décrochage

Depuis trois ans la population de PHM n’a que légèrement baissé, mais c’est la population de castillons qui décroche et, pour la première fois, ne parvient pas à dépasser la barre des 200 poissons ! Dans le même temps et en toute logique, les captures à la ligne tombent à un niveau historiquement bas : 7 déclarations en 2023 (6 PHM). Un véritable désastre.

Quels enseignements sur la période 1960 – 2024 ?

La forte diminution de la population de saumons de printemps dans un rapport variant selon les années, de 1 à 7, voire 1 à 10. 700/1000 PHM dans les années 1970, moins de 100 depuis 2021. Dans le même temps, quasi-disparition des saumons de 3 hivers de mer qui représentaient 5 à 10 % des captures (poissons de 6 à 10 kg).

À partir de la période 1974-1975, une augmentation de la population de castillons (ou saumons d’1 hiver de mer). S’agit-il d’un transfert de population ? À la lumière des informations et connaissances acquises au fil des décennies, la production potentielle de l’Élorn, dans un contexte optimal (absence de pollutions, effacement total des obstacles, y compris sur les affluents, taux de retour corrects), peut être estimée dans une fourchette de 1.500 à 1.800 poissons. Dans les années 1960-1970, l’essentiel de ce stock était composé majoritairement de PHM, dont quelques 3HM.

La récente cartographie d’habitat établie en 2013 par la Fédération des AAPPMA du Finistère, établissait la production annuelle moyenne à 701 géniteurs (PHM, 1HM confondus) dont une majorité de 1HM (rapport de 1 à 6 certaines années).

Les rythmes de migration en constante évolution

Dans les années 1960-1970, l’essentiel de la migration PHM se déroulait de manière très concentrée de la fin février au début d’avril (mars était le meilleur mois). Progressivement, tout en diminuant, les montaisons se sont décalées et étalées (meilleure période : mai, jusqu’à mi-juin).

Il en va de même pour les castillons qui, à partir des années 1983-1987, migraient essentiellement de la mi-juin à la mi-juillet. Désormais les montaisons se décalent jusqu’en août, voire septembre. Les migrations automnales, plus faibles apparaissent plus stables (septembre à décembre).

Les migrations sont toujours sujettes à des fluctuations annuelles mais également à des évolutions cycliques plus amples dans les rythmes de montaisons et la composition des populations (PHM, 1HM, dans un rapport de 1 à 3, voire plus). Néanmoins, on observe sur la période 1987-2024 (statistiques de la trappe de Kerhamon) des « bonnes années de moins en moins bonnes ». 1800 poissons estimés en 1987, 1368 en 2010, 1297 en 2013, 844 en 2016, 878, en 2021 (PHM, 1HM confondus). Soit un rapport de 1 à 2 sur une période de 35 ans.

La taille moyenne des poissons a régulièrement diminué sur toute la période. Cela vaut tant pour les saumons de printemps que pour les castillons. Ce constat tend à confirmer une lourde problématique liée à la raréfaction de la nourriture en mer se traduisant par un taux de retour de plus en plus faible. Ce taux était de 20 à 25 % voir 30 % dans les années 1970, moins de 5 % actuellement (voir études écossaises). Cet épuisement des stocks de poisson fourrage constituerait l’explication essentielle des migrations en berne dans la quasi-totalité des pays.

Jusqu’en 2020 ce n’est pas tant le nombre total de saumons (PHM + 1HM) qui a baissé par rapport aux années fastes, c’est surtout la composante PHM qui s’est écroulée au « bénéfice » de la composante castillons… Cela jusqu’en 2020.

Phénomène inquiétant, il apparaît que la diminution du nombre de migrateurs, s’accélère au fil des décennies avec 3 ruptures majeures, dont la plus récente, à partir de 2021, affecte désormais la composante castillons après avoir touché la composante des grands saumons dès 1975.

Rapide rétrospective sur la situation du saumon Breton depuis la révolution… Ou le mythe de la surabondance

Au-delà des constats portés sur l’évolution sur l’Élorn, il n’est pas inutile de rappeler que la fameuse richesse passée – 600.000 à 800.000 saumons capturés en Bretagne dans les pêcheries royales selon Roule et Violette –, n’a jamais existé et n’est qu’une légende de plus comme l’ont démontré Pierre Rainelli et Max Thibault (voir annales de Bretagne et des pays de L’Ouest).

Ces chiffres totalement invraisemblables lorsqu’on les compare avec l’estimation du stock de saumons mondial ont été répétés inlassablement au fil du temps. Non vérifiés et repris systématiquement par divers experts, la presse, y compris halieutique, les pêcheurs, l’opinion publique et parfois même des historiens (voir les fameux contrats de louage). Ces chiffres constituent, hélas, toujours une référence.

À titre d’exemple et à un moindre degré, dans son ouvrage, « le saumon en Bretagne » (2014) Pierre Martin ayant consulté les carnets de prises des pêcheurs appartenant à l’association des pêcheurs professionnels de saumons, cite le chiffre de 4.599 saumons capturés au filet en 1844 dans le seul estuaire de la Laïta réunion de l’Isole et de L’Ellé qui se rejoignent à Quimperlé. Les saumons capturés au filet en aval de cette ville proviennent donc de la production de deux rivières à saumon majeures et pas simplement de l’Ellé la rivière principale.

Vers une tentative d’estimation

Après analyse des documents de l’époque repris par P. Martin, Max Thibault retient le chiffre de 2.747 saumons (1.260 PHM, 1.487 1HM), soit moins de 3.000 poissons. En partant de ces chiffres, si l’on admet que 50 % des migrateurs originaires de ces deux rivières étaient capturés au filet, on peut estimer la population totale de l’époque sur ces deux rivières à 5.000 ou 6.000 poissons.

Notons que, sur la base des connaissances actuelles, il est admis que la production de juvéniles de l’Ellé représente à elle seule 25 % de la production régionale de cette classe d’âge. En extrapolant ces données à l’ensemble des fleuves côtiers Bretons, eu égard aux surfaces de production de chaque cours d’eau décrites aujourd’hui dans les cartographies d’habitat, une population de 20.000 à 30.000 poissons dans la deuxième partie du 19e siècle semblerait bien constituer un maximum. Une population certainement plus importante avant la canalisation partielle des deux plus grandes rivières de Basse-Bretagne, l’Aulne (1.821 Km² de surface de bassin versant) et le Blavet (2.089 km² de bassin versant), parties intégrantes du canal de Nantes à Brest. Les travaux engagés sur l’Aulne en 1811 s’achevèrent en 1858.

Il ne fait aucun doute que ces deux bassins versants, aujourd’hui artificialisés, étaient les plus productifs de Bretagne. À supposer que ces deux cours d’eau produisaient chacun plus de 5.000 saumons par an avant leur canalisation partielle, nous sommes dans un ordre de grandeur, fin 18e, début 19e siècle, de 40.000 poissons à l’échelle régionale. Ce chiffre est loin d’être négligeable, mais reste très en-deçà des chiffres astronomiques rapportés régulièrement par Roule (800.000, certains ayant même évoqué le million de poissons !). Au final, il n’est pas inintéressant de comparer ce chiffre avec la situation actuelle (jusqu’en 2020) à savoir une population moyenne bretonne (PHM et 1HM confondus) de l’ordre de 10.000 poissons ? Deux siècles après l’âge d’or, partiellement « amputé » des deux plus grandes rivières à l’échelle régionale, nous n’en sommes finalement que dans un rapport de 1 à 4 !

À titre d’information complémentaire, on relèvera par ailleurs que le Commandant Latour, dans son remarquable ouvrage « Le saumon dans les cours d’eau Bretons, sa destruction, sa pêche », édité en 1928, évoque déjà « d’importantes fluctuations de captures selon les années ». Il continue, « pendant les deux ou trois années qui ont précédé 1926, pour des raisons diverses, connues ou inconnues, très peu de saumons ont remonté les cours d’eau bretons. Donc très peu de tacons en sont descendus, moins encore ont pu y remonter ». Or, « voici que cette années 1926 fut pour les mêmes cours d’eau, d’une richesse inouïe en saumons… ». L’auteur ajoute que durant « la très grande année 1926 il fut capturé 450 saumons dans l’Élorn ». On notera au passage que c’est là un chiffre inférieur à celui de la très grande année 1966 (550). Certes ces chiffres doivent être appréciés en fonction de l’époque avec d’autant plus de recul que le braconnage sévissait à l’état endémique sur la plupart des sites de moulins qui jalonnaient l’Élorn et ses plus gros affluents, sans compter la pratique de la pêche au carrelet dans la partie haute de l’estuaire.

En conclusion, si la fameuse abondance passée relève indiscutablement du mythe, la chute des populations n’en reste pas moins une réalité. Progressive dans un premier stade, il apparaît qu’elle s’accélère brutalement depuis quelques années.

Retour sur le présent… Quel avenir ?

En conclusion, suite à trois années calamiteuses (2021-2023), même si l’on assistait à une embellie de la migration estivale, peu probable en 2024, tant dans l’Élorn que dans l’ensemble des rivières bretonnes, il y a fort à parier qu’elle ne serait que passagère. En effet, les résultats sidérants des indices d’abondance juvéniles saumons en 2023, notamment sur Léguer, une des deux meilleures rivières de Bretagne (2,36 juvéniles recensés contre 12,6 en moyenne régionale, 18,1 sur l’Élorn et 29,7 pour la Penzé, en première position), laissent présager un avenir très sombre dès 2025… sauf à bénéficier d’un soudain taux de survie marin en forte hausse, ce qui relèverait d’une divine surprise, voire d’un véritable miracle.

La situation du saumon Atlantique, espèce désormais retenue dans la liste des espèces menacées par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) est très préoccupante et s’inscrit dans l’inquiétante tendance de l’érosion de la biodiversité, affectant de plus en plus d’espèces généralement les plus emblématiques : oiseaux, mammifères, poissons.

Dans un tel contexte, la pêche de ce merveilleux migrateur, à très court terme, ne présentera plus d’intérêt halieutique… si tant est qu’il faille encore s’acharner à poursuivre les derniers représentants de l’espèce, quand bien même serait-ce en no kill !

Pour autant, nous avons le devoir impérieux de continuer à nous battre pour préserver le saumon Atlantique, car de notre capacité à préserver ce grand migrateur dépend l’avenir de l’homme. Ce qui rend plus que jamais d’une brûlante actualité le slogan de 1970 de l’AAPPSB, ancien nom d’Eau et Rivières de Bretagne « Lorsque le poisson meurt, l’homme est menacé ».

1966 : Une année exceptionnelle sur l’Élorn

L’année 1966 fut une saison exceptionnelle sur l’Élorn et la plupart des fleuves côtiers armoricains. En deux mois, 550 captures (saumons de plusieurs hivers de mer et quelques poissons de 6 à 10 Kg). Plus de 250 furent enregistrés (pesés, mesurés…) au siège de l’association du Chupen. Les déclarations au Chupen représentaient, bon an mal an, le tiers des captures totales.

Le vainqueur du « concours » 1966, Roger Kerlidou, dit le « grand K » un pêcheur hors pair, avait capturé 39 poissons, dont 18 à la mouche durant le seul mois de mai (tous des poissons « rouges » remontés en février début mars). Le deuxième affichait 33 prises, deux autres pêcheurs (non enregistrés au Chupen, dont Jean-Marie Person (voir tableau J. M. Person ci-dessous) affichaient plus de 30 prises. Ainsi donc, quatre saumoniers avaient sorti de la rivière plus de 120 saumons de printemps. C’est plus qu’il n’en monte aujourd’hui durant l’année entière !

Si l’on se souvient que la pression de pêche de l’époque était très forte, elle était amplifiée par la présence des moulins dont les barrages jalonnaient le cours de la rivière, freinant les montaisons et favorisant le regroupement de migrateurs et facilitant ainsi la possibilité de les capturer. On peut donc estimer que durant cette période au bas mot 50 % des poissons étaient alors capturés, jusqu’à 70 % certaines saisons en aval du barrage de Kerigeant au bas bourg de la Roche-Maurice lorsque la minoterie était encore en activité.

La migration 1966 sur notre rivière avait donc certainement atteint, voire dépassé, la barre des 1.000 PHM, ce qui malgré la ponction des pêcheurs laissaient 400 à 500 géniteurs sur les frayères, soit un potentiel de dépose d’œufs très important.

Ces chiffres, bien qu’impressionnants pour un fleuve côtier de moins de 50 km, relativisent toutefois la fameuse richesse passée. Ils permettent d’estimer que dans les meilleures conditions, la production potentielle annuelle de l’Élorn était de l’ordre de 1.800 à 2.000 poissons durant les périodes les plus fastes. Encore une fois, nos sommes très en-deçà des chiffres évoqués notamment par Roule.

On notera qu’en 1987 environ 1.800 saumons remontaient encore notre rivière sur la foi du comptage de la station de Kerhamon et que la dernière bonne année, 2020, n’est pas si lointaine : 887 individus enregistrés (non compris l’échappement). La différence notable avec 1966 étant qu’en 1987 et 2020, c’est le nombre de castillons (1HM) qui est 5 à 6 fois supérieur à celui des saumons de printemps. Le rapport devait être inverse dans les années 1960.

Cette remontée exceptionnelle 1966 trouverait peut-être son origine (hypothèse non vérifiée scientifiquement) dans le fait que l’hiver 1962-1963 (hiver le plus froid du siècle par sa durée : l’Élorn fut pris par la glace dans les biefs durant plusieurs semaines) a pu favoriser un retard des migrations pour les tacons issus de la fraye 1961, dont un contingent important a dû séjourner non pas deux mais trois années en rivière. Rappelons que plus la température hivernale est durablement basse, plus la croissance des tacons est lente, d’où un cycle eau douce de plusieurs années dans les pays à climat continental ou subarctique (exemple Norvège, Canada). Leur dévalaison au printemps 1964 se serait donc additionnée avec celle issue de la fraye 1962, soit deux années de production cumulées. A noter qu’en année normale, deux cohortes de smolts se chevauchent : ceux d’un an de rivière et ceux de deux ans, leur pourcentage étant variable en fonction des conditions climatiques (facteur essentiel : le couple température/débit)

Ces productions cumulées de smolts (1961 & 1962), descendus en 1964, expliqueraient peut-être, deux ans plus tard, le retour exceptionnel des saumons de printemps en 1966.